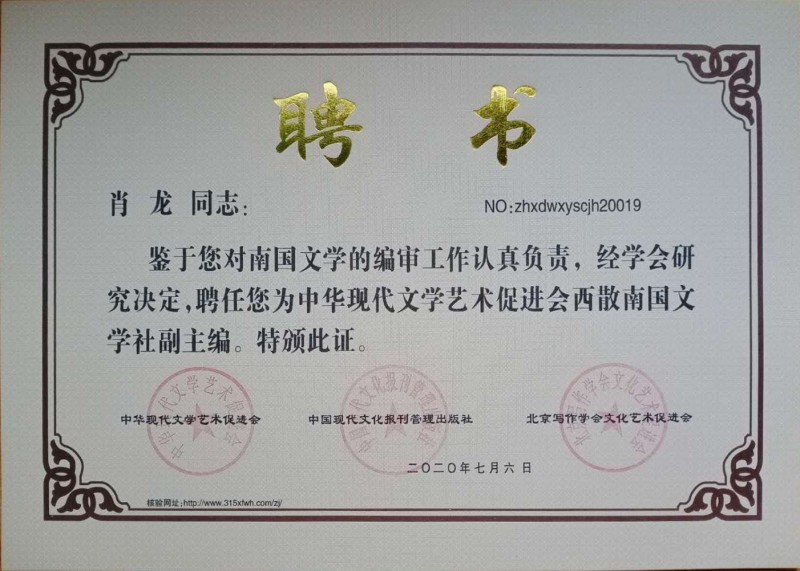

肖龍:西散南國文學社副主編

更新時間:2020-07-07 關注:96

肖龍,祖籍安徽利辛,現居阜陽,中國水利作家協會會員,安徽省散文隨筆學會會員,阜陽市作協會員,中國現代作家協會會員,《西部散文選刊》南國文學社副主編,《潁州文學》主編。

作品賞析

聽戲(短篇小說)

文/肖龍

“老弟,擦擦鞋吧!”

當我路過天橋,我看到一個擦鞋的老頭手里拿著擦鞋巾沖我招手。從入冬以來,老天爺似乎牟足了勁,連續不停地下雨。我低頭看了看,天橋上淤積的雨水在霓虹燈的映照下發散著扭曲的光芒,我的一雙鞋沾滿了水漬和泥灰。

“下著雨,誰擦鞋!”我沒好氣地說。

“擦擦鞋,掏掏耳,洗洗澡,泡泡妞,人生多快意啊!”老頭陰陽怪氣地說。

我十分厭惡地回頭看了一眼擦鞋的老頭,快速走下了天橋。往右走了大約100米是一家戲曲茶樓,攬不到活的時候,我就來到這個茶樓里聽上幾段。

茶樓就在沿街樓的二樓上,陳設落后,門簾是用塑料布做的,舞臺就是簡簡單單的幾個大木箱子拼到一塊,上面鋪上紅色地毯。來這里聽戲的大多是鄉下來的務工農民,一杯茶,一碟瓜子,花十塊錢就可以聽上三兩個小時。要是點戲十塊錢一段,花錢不多,都能消費得起,所以我沒事就愛往這里跑。我雖然是城市戶口,但早就下崗失業,現在就靠一點木工手藝維持生活。勞累之余我的業余生活就是和這幫子農民朋友一起聽戲,只要花十元錢就可以聽幾個小時,我覺得很值。

幾年前,妻子嫌我沒本事,帶著我兒子離開了我。她離開我,是她的損失,我會燒菜,可以評六星級。可她嫌棄我沒本事,從有了QQ聊天后聊了一個比她大十三歲的老板,然后就帶著DNA高度近似我的DNA的兒子離開了我。這是她的損失,我無所謂,我去他娘哩個腿,要離就離,我現在終于想明白了,我再也不用聽她的謾罵和諷刺。雖然我掙錢不多,但是我能用有限的資金聽我一生都鐘愛的戲劇,所以,她走了,我更快樂!

進了茶樓,我選了一個靠近沿街窗戶的位置坐下。剛進了初冬,可是氣溫下降厲害,街上行人熙熙攘攘,馬路上不時有汽車從我的眼皮子底下疾馳而過。我突然感覺自己就與這世界隔離了開來,明亮的夜晚與喧鬧的城市此刻都在悄然隱退,而自己已經回到了童年,回到了過去的麥場上,恍惚看到麥場里那個木板搭起來的舞臺上,有人蓮步輕移,水袖飄舞。

我父趕你走鑄成大錯,

想不到你一命見閻羅。

你一死可苦了我,

我孤苦伶仃,伶仃孤苦,

不上不下,不下不上,可是死是活 ……

茶樓已經開演,有人已經在點戲。我不知道這是誰點的這出戲,這是我打小時候就鐘愛的《秦雪梅吊孝》唱段。哀婉凄涼,能直接涼透你的心。我看了看正在演唱的女人,女人恰巧也在看我。我聽著聽著就淚眼滂沱。因為我想到了我兒子,想到了玲子。女人也鐘愛演唱這段戲,唱著唱著就唱腔里含著哭腔,一邊唱一邊流下兩行清淚。我不知道她流淚是演出效果的需要還是真得入了戲。

小時候我最愛聽戲。那時我們住的地方叫城郊鎮,每年的古會,都會請劇團來唱一個禮拜。戲臺很高,每天中午放學我就坐在戲場的最前頭,雖然頭昂得難受,但是看得清,聽得真。幾個小伙伴也愛聽戲,天寶、慶才,還有玲子,都是戲迷。我最愛《陳州放糧》里的包拯,他臉黑得和墨汁差不多,我就用我爹寫春聯的墨汁將臉涂黑。我很佩服秉公辦案、剛正不阿的包黑子,發誓自己將來有了本事一定也要做包拯一樣的清官。可是命運不濟,我最后不僅僅成了單身狗,又成了一個城市里的流浪狗,我冷清的命運距離清官差了不知道多少萬多少千里。好在我心態好。無俗人亂耳,無閑事勞心,關鍵是我的親生兒子將來會有人為他買房子,娶親,這能省去我多少錢?要知道我們這個四線城市房價可是已經超過了1萬均價了。把我累得蛋抽筋,我也買不起。所以,這是多好的生活!

一保官老恩師延齡承相,

二保官南清宮八主賢王,

三保官高殿候呼延上將,

四保官楊元帥干國忠良......

小時候每當我唱這段唱腔,我就感覺血往上涌,渾身就像充滿了力量,一股豪情從心底噴薄而出。每當這時,玲子就興奮地從地上起來給我鼓掌,掌聲帶著魔力傳達到我的身上,我就愈發地賣力。我感覺我唯一的觀眾就玲子自己,其他人都已經不存在。我盡力壓制住自己的童音,讓聲音顯得成熟厚重洪亮,就像舞臺上的演員。只是自從玲子離開之后,我就再也沒有開口唱過。我雖然只讀了初中,但我在評書里聽過伯牙子期的故事。子期病故,伯牙悲痛萬分,認為世上再無知音,就“破琴絕弦”,終生不再彈琴了。我認為玲子就是我的知音,所以沒了她,我也絕唱。

輪到玲子,她最愛唱的是《秦雪梅吊孝》中的“吊孝”一段。她面容消瘦,童稚的聲音甜美中帶著哀傷,就像春天里連綿的雨水,浸潤著我的心。其他人都給玲子鼓掌,我不鼓。鼓掌會分散注意力,我喜歡靜靜地盤腿坐在地上,兩手捧著下巴,專注地聽玲子唱。

“您的瓜子和水!”

一個五十多歲的女服務員走了上來。我說“謝謝”,然后端起杯子呡了一口,又放下。我隨手在服務員遞過來的紙片上寫下了李艷玲和《秦雪梅吊孝》的字樣,遞給了她。這段戲剛剛演過,服務員看了看我,知道這是我必點的曲段,轉身離開。

我父趕你走鑄成大錯,

想不到你一命見閻羅。

你一死可苦了我,

我孤苦伶仃,伶仃孤苦,

不上不下,不下不上,可是死是活 ……

我的眼淚再度涌出。我有時候特別討厭自己,眼淚太多,容易泛濫。老婆帶著兒子離開我的時候,我兒子一滴眼淚都沒有,可是我卻哭成了淚人,被我兒子看不起。所以,我一邊流淚,一邊恍惚看到玲子穿著她娘的衣服,在舞臺上扭動,旋轉,泣訴。舞臺上的女人又再一次落淚,我感覺她好像在看我,我淚眼迷離中仔細看了看,她確實在看我。其實我感覺她很像記憶中的玲子,但那時我們都很小。再說玲子姓郭,舞臺上的女人姓李。分別三十多年,光陰用它尖銳的銼刀無情地挫開了我臉上的溝壑,我想它也一定挫老了玲子的容顏,挫亡了她對于我模糊的記憶。

小時候我和玲子在同一所學校同一個年級同一個班級讀書。我家里窮,兄弟四人,我排行老二。我的大哥、三弟和四弟都特頑皮,小學畢業就輟學在家,只有我的成績屬于中上等,所以父親就咬著牙供我讀書。其實我覺得我不是讀書的料,我更喜歡唱戲,但我爹不同意。有一次我被縣梆劇團帶走,我爹把我追回后狠揍了我一頓。但事與愿違,初中畢業后,由于母親一場大病耗盡了積蓄,無奈我也只得輟學在家。根據我爹給我的設計,學著做木匠活。三年的徒弟,三年后出師,出師后我就可以進城給人打家具謀生。可惜再次事與愿違,我學徒期滿沒幾年,手工打制家具已經被浙江來的蠻子淘汰。他們的手藝更細膩精致,做工款式更時尚潮流。于是,可笑的一幕出現,我與我的理想徹徹底底分道揚鑣。很多時候,我覺得自己在我爹面前就是一個被他編排好的一部戲的角色,他讓我演什么,就得演什么。我不能挑選自己喜歡的角色,甚至挑選自己喜歡的老婆都不行。

玲子的父親是鄉鎮干部,老實憨厚,不善言辭。但玲子的母親在村子里的口碑不好,說她和一個轉業軍人亂搞。后來玲子母親大了肚子,村里的人都說是那個轉業軍人的。風言風語就像村子里到處飄揚的柳絮,大人孩子沒有不知道的。我知道。玲子也知道。不但知道風言風語,也知道她母親確實和轉業軍人有一腿。她和我說過,她親眼看見她媽和那個轉業軍人在房間里做那事。她感到羞恥,但她不知道自己該做什么,也無力做些什么。她在村子里始終抬不起頭,只得躲著大伙走。

我不知道人言的力量到底有多大。總之,三年級的時候,玲子的父親實在不能忍受別人的白眼,和她母親離婚后舉家搬走,再也沒了音訊。成人之后,我多方打聽,卻怎么也打聽不到玲子的下落。我爹奚落我,說我癩蛤蟆想吃天鵝肉,也不撒泡尿照照自己長啥熊樣。熊,又叫羊熊,是程度副詞,流傳在我們當地,屬于萬能修飾詞,無論是長得帥或丑到什么程度,無論是這個東西好吃還是不好吃到什么程度,無論是任何東西的正反兩面發展到多么極端的一個程度,都可以用它來形容。這是一種偉大的創造,彰顯了人民群眾高度的智慧。在這里,很顯然,我爹是說我長得太丑。他這是五十步笑百步,因為鄰居都說我長得像他,他自己也和我一樣,長得也是什么什么羊熊一樣。

坐在我前面的是一個包工頭,我曾經給他做過木工活,他已經不認識我,但我認識他。他坐在中間,一邊一個人圍著他點頭哈腰的。他們不停地給李艷玲鼓掌,還大聲叫好。李艷玲唱完之后,謝了幕,走下臺,徑直走到了他們跟前坐了下去。她坐下的時候,不知道是有意還是無意,看了我一眼,我們四目相對,立即又閃開了。但我的心突突突跳得厲害。我在城里除了那個包工頭,不認識幾個人,女人就更少。但我就是感覺她就是玲子。我又瞟了一眼李艷玲,她正笑著說著,抬起右手撩了一下劉海,撩開之后,不知道是有意還是無意,又看了我一眼。四目相對,我多停留了兩秒鐘。我看見李艷玲好像要起身的樣子,但那個包工頭伸手往下壓了壓,意思是讓她坐下別走。于是李艷玲又再一次坐下,一邊聽著包工頭說笑,一邊慢斤似兩地磕著瓜子。我認為此時我應該幫助一下李艷玲脫身,于是伸手招了一下服務員,要了張紙片,再一次點了李艷玲的戲。報幕員立即走上了舞臺,用地方方言+普通話說,感謝7號桌的張先生。下面有請李艷玲女士獻上《秦雪梅見夫靈悲聲大放》。報幕完畢,我看見李艷玲抬頭看了看我,沖我笑了笑,扭身就上了舞臺。包工頭也扭頭看了看我,帶著一絲怒氣的樣子,然后又扭回頭看著舞臺上的李艷玲,在不恰當的時候隨意鼓著掌,叫著好。

散場之后,我像往常一樣走出茶樓。突然有人拍了我一下肩膀,回頭一看是包工頭。我說老板好。包工頭似笑非笑,說,你還知道我是老板啊?我說我知道,我給您工地立過木殼子。他哈哈一笑說,你這城里人原來是個木工啊?你小子能耐啊,跑這里來逞能。我說我沒逞能啊!他說你沒逞能你老是點阿玲的戲?我說我點她的戲咋了?包工頭往后退了一步,嘴“啾啾啾”地咂吧著,一雙帶著寒光又帶著笑意的眼睛從我的頭看到我的褲襠又看到我的腳,又從我的腳看到我的褲襠再看到我的頭。然后伸出手,推了一下我的肩膀。

以后少點她的戲!包工頭警告我。她是我的女人,你要是再點她的戲,我弄你!

包工頭的牙咬著,狠狠地對我說。我不服氣,說,我點你能怎么著?我的話還沒落地,突然感覺一記悶拳落在了我的后腰上。我扭身一看,是包工頭的一個手下搞背后襲擊。我剛想說話,另一個手下上來沖我就是一腳,正踹在我的小腹上,頓時一股劇痛傳遍了全身。我彎下腰,雙手捂著小腹,不但沒有止住疼痛,更沒能止住兩個狗腿子的拳打腳踢。最后我不得不抱著頭蜷在地上任他們在我的身體上胡作非為。

我知道像包工頭這種小老板最愛裝,也最愛面子。今天我沒有給他面子,讓他丟盡了面子,所以他要找回自己的面子。其實他就是個農民,從鄉下進城里打拼,只是他更快地成了小老板,腰里有一點小錢就不知道這個世界上還有啥事沒有他不能辦成的。就像我村子里的二蛋,在城里販青菜,認識了幾個城管,說在城里有啥事盡管找他,他來幫著擺平。后來因為我在路邊擺了一個自行車,車上掛著一個紙盒子,盒子上寫了一句“承接各種木工活”,被城管連車帶工具一塊推走了。我找到二蛋,他讓我給他拿一千塊錢,說這事包在他身上。我一合計,破自行車一百塊錢也不值,所有工具加在一起也就三四百的樣子,所以我說算了吧,不要了。最后城管感覺拉走我的那些東西確實也不值錢,就主動又退給了我,不過教育了我一番,說這是城市,不是鄉下,想在哪里做就在哪里做。說這世界是有秩序的,有制度法律規矩的,不能任性,不能胡來。又說,不是有一首歌嗎?說愛情不是你想買想買就能買。這么簡單的道理,難道你還不懂?城管的話對我來說有著非常深奧的道理,后來他又用歌詞給我做比喻,我又感覺很容易理解。我表示以后一定要改過自新,從頭做人,再也不在馬路邊擺攤招徠生意了。城管很滿意,走前還友好地拍了拍我的肩膀。但他說的那句歌詞我認為不一定有道理,像我的前老婆,就是因為我沒本事掙錢,才跟著有錢的糟老頭子跑的。愛情有時候就是可以用錢買的。

包工頭走了之后,我艱難地起身,抹去臉上的血跡,怏怏地晃蕩著。下了天橋,往左拐,是我住的方向。我生在這個城市,卻感覺和這個城市有著千萬里的距離。我對生沒有任何主動權,但我對自己的活卻有著充分的自主權,所以我就點李艷玲的戲,今天挨了打,明天我依然會點。我的自主權還表現在我對茶樓的態度上,我認為一個人活著的標準不僅僅是饅頭和格拉條能填飽肚子,還要有東西來填充腦子。我就用戲曲來填充我的腦子,他讓我喜,讓我怒,讓我哀,讓我樂,讓我知道自己是不同于這個城市里到處溜達的流浪狗。

離婚之后,沒了前老婆的冷嘲熱諷,沒了兒子的牽絆,沒了父母的嘮叨,我多么地自由和快樂!至于他們怎么看我,怎么說我,怎么描摹我,我都已經無所謂。人生就是一臺戲,在臺上演好自己就行了,管他臺下的觀眾什么反應呢!他們不懂我,是因為他們不懂戲,就像包工頭不懂我為啥老愛點《秦香蓮吊孝》。你不懂,我不怪你。

“你好!”就在我胡思亂想的時候,我的眼前突然出現一個人。抬頭一看,竟然是李艷玲。她笑意盈盈地站在我的面前,明亮的路燈從四面八方包裹著她,形成一道光暈,她就在光暈中間,就像電視劇《西游記》里觀音菩薩一出現后面也會有的那種光暈。她伸出手,要和我握手。我忽然間不知道該怎么做了,我在猶豫,她在微笑。我猶豫中伸了又縮,縮了又伸。她微笑著直接就握住了我那只在我和她之間徘徊不前的手。她搖了搖,然后松開,說,謝謝你!我說謝我啥?謝你點我的戲。因為你唱得真好。是嗎?是的。身上疼嗎?我說不疼,說不疼的時候我不由自主地伸手摸了摸臉上的傷。

你別和他爭?你斗不過他的。李艷玲說。我說我沒和他斗,我只是喜歡聽你唱戲,有錯嗎?路燈微弱的光從斜上方落在李艷玲的身上,我看不清她的表情,但能感覺得到她內心里的擔心。

李艷玲停了下來,轉過身,看了看我,我也看著她。你是牛寶?她問我。我急忙回答是,又問她,你是玲子?我們倆同時驚在原地,動也不動,像冬夜里馬路邊那一根根路燈柱。我苦苦尋找了她30余年沒找到,現在突然出現,我一時不知道該說些什么。我木楞木楞地立在那里,胸腔里一片熱血,腦海里一片空白。這種狀況我相信很多人都會遇到過,很激動,激動到不知道該怎么好。我突然又想到,剛才包工頭群毆我的時候,玲子似乎就在一邊看著我被打,可是她沒有走上來制止,為什么?一陣微風攜著雨吹來過來,我不禁打了個冷戰。

就在這時,李艷玲再一次伸手握住了我的手。路上有人路過,不解地看著我們。我們倆很不搭,我穿的像個農名工,她是標準的城里人打扮,又愛客串唱戲,所以打扮入時。路人的目光很像馬路兩側沿街樓上的霓虹燈,紅橙黃綠青藍紫,各種各樣的色彩都有。我突然想起幾十年前我爹說我的話,急忙拿開了一只手,又想抽回另一只手。我窘迫得羊熊樣,被李艷玲看在眼里。她噗嗤笑了一下,說你至于這樣嗎?握個手你怕啥。我說不是怕,是......我沒說出下半句,我又想起了我爹的話,我是癩蛤蟆,以前我還不覺得,現在覺得我爹的話確實有道理。

每個人的生可能都是千篇一律地從母親的子宮里擠出來,但每個人的活再很難有相似的情形。玲子從鄉里搬到城里,父親再婚,繼母跋扈,她改隨了外婆的姓,初中畢業就被頂替進廠,做了工人。后來企業破產,又被繼母嫁給了一個個體戶。個體戶前衛,去年網聊了一個浙江的女孩,還不到二十歲。在李艷玲還不知情的情況下,將生意和房產變換成現金后不辭而別去了浙江。她一無所有,無奈地回到了娘家。卻又被繼母嫌棄,只得自己租房子在外居住。白天到商場做營業員,晚上出來客串唱戲掙點碎銀子。

我也講了我的故事。我們倆不覺同時落下了眼淚。夜風已冷,越來越冷。風呼啦啦地將馬路邊梧桐樹上的黃葉斜卷下來,又呼啦啦地吹到我們的腳邊,蓋住我們的腳,翻個身又打著滾地去向了遠方。我們倆坐在路邊的公交車站臺上的鐵椅上,看著不遠處一輛輛出租車不辭疲倦地在空曠的街道上來來回回。路旁的白玉蘭不甘示弱地迎向北風,北風拐了個彎,鉆入胡同里,發出嗚嗚嗚的聲響。那聲響我聽著很像二胡,像舞臺上伴奏師傅齊奏的過門。

你和那個包工頭什么關系?我突然特別想知道答案。李艷玲沉默了幾分鐘,問我,你真想知道?她的反問讓我也沉默了起來,我感覺自己說錯了話,有些事情,知道了答案會更殘忍。

他在我最困難的時候幫了我。所以,我就答應了他。

李艷玲最終還是回答了這個問題。不言自明的答案似一把尖錐,旋轉著往我的內心里慢慢扎進去。這種痛的感覺,很像玲子離開我們村的時候那段灰暗的時光,讓我愈發地感到寒冷。我不知道李艷玲為什么會回答我的問題,但我感覺她是故意的,她在用這個答案告訴我,三十年前的那臺戲早已經結束,那臺戲里的兩個主角也不可能再返回到那個舞臺上重新開場。

我在痛中突然領悟到了我爹的話中蘊含的深意,也想明白一個道理,很多相遇并不是緣分使然,而是為了讓你了卻一個長年放不下的夙愿,讓你學會放下一個人,一些事,一段過往。

想到這些,多年來沉重的心思一下子輕了很多。我站起身,說,我給你唱一段《陳州放糧》吧。

一保官老恩師延齡承相,

二保官南清宮八主賢王,

三保官高殿候呼延上將,

四保官楊元帥干國忠良,

五保官曹用蒼皇親國丈,

六保官寇天官理政有方,

......

我學著舞臺上的包拯,雙手端在腰間,一步一頓,一步一閃,不時伸出手指,攏胡須,扶官帽,整衣佩。我的眼前閃現著這一生以來所走過的每一條路,經歷過的每一個人,聽過的每一出戲。人生真得很奇怪,多年不唱,這次我再唱居然還是在給她唱。但這次再唱,已經物是人非。唱戲和聽戲都是人生中不可或缺的兩個任務,每個人都要唱好自己,也要聽好別人。我告訴自己,人人都是戲,但不要輕易就走入別人的舞臺。

夜早就深了。人越來越少,車也越來越少。唱完后,我主動向李艷玲伸出手。李艷玲雙手往后攏了攏自己的頭發,然后伸出手,握住我的手。我要回我五十來平米的蝸居,李艷玲要回她的出租屋。那里是我們在這個城市里獨舞的舞臺,我們可以在那里哭,在那里笑,在那里唱,在那里跳,在那里表演我們在這個城市里不敢輕易表演的角色,而不會為人打擾。

-

上一篇:蕭寒:西散南國文學社副主編

-

下一篇:吳人民:西散南國文學社宣傳主任

-

·陳才生 | “老樹新花,故紙新畫”——談王興舟的讀書觀2024-08-27

-

·詩意人生的感悟與吟唱2024-08-30

-

·【視界晨報】“尋福記”名家漂漆書法與植物畫非遺作品展在福州成功舉辦2024-08-25

-

·陳寶璐|于最美的秋天里,收獲歲月的深情(美文)2024-08-25

-

·瘦石先生詞十首2024-08-22

-

·【實力派作家】屈光道|谷雨云詩六首2024-08-22

-

·河南安陽:殷都區人民醫院中醫科開展“中醫科普大講堂”活動2024-08-21

-

·【視界晨報】熱烈祝賀孫喜民被山東省散文學會吸收為會員2024-08-20

-

·【視界晨報】李士文|詩詞三首2024-08-20

-

·【視界晨報】安陽仁康精神衛生專科醫院慶祝第七個中國醫師節活動2024-08-19